ネットショップに個人連絡先を書きたくない。

base(ベイス)やstoresに電話番号を載せたくない。

特定商取引法のページを非表示にしたい。

個人の副業でネットショップを始める人が増えた昨今、このようなご相談もよくいただいていました。

セキュリティー意識が高く、ある意味良いことだと思います。

私自身もまったく同じで、20年以上前にネットショップを初めて以来、さまざまなテクニックを使って、個人連絡先や個人情報は99%公表せずに済ませています。

その全テクニックをご紹介します。

非公開は信頼性なし受注率低下のリスク

ネットショップをやる場合、個人の副業だろうが、企業だろうが事業者の情報を載せる義務があります。

特定商取引法という法律で決まっています。

でも、自宅の住所や電話番号を公開したくないから非公開にしているネットショップも多くあります。

それぞれ自己責任でやっていることです。

でも、ネットショップが連絡先を非公開にしているの見たとき「このお店は怪しいかも。」とか「怖いから注文はやめておこう。」と思う消費者は一定数います。

EC歴20年以上で、そういった声は無数に聞いてきました。

個人連絡先を非公開にするのは構いませんが(法律的にはNG)、そういったリスクがあることを知っておきましょう。

連絡先や住所を公開したくない

例えば、「副業でやっているので本名や住所、自分の電話番号を公開したくない。」という場合。

上記のように非公開にしてしまう方法が1つ。

住所を非公開

もうひとつは、バーチャルオフィスを借りて、その住所を載せるという方法があります。

Karigo(カリゴ)(2006年創業)などのサービスを使ってバーチャル的にオフィスを作るわけです。

カリゴは1月3,000円くらいからですが、最近はもっと安いサービスも出てきています。

バーチャルオフィスは完全に合法で、すでにたくさんの人がやっています。

個人的にはイケてるかっこいい方法だと思います。

ただ、住所を見れば、「あ、これバーチャルオフィスだな。( ̄ー ̄)ニヤリ」ってすぐわかってしまう場合もあります。

例えば、どう見ても個人ショップなのにオフィスが「東京都中央区銀座1丁目」とかに、なっているわけです。

だからといってトラブルになるってことはないですよ。

名前を非公開

base(ベイス)でネットショップを持ったなら、100%確実に特定商取引法のページが公開されます。

非公開にすることはできません。

また、架空の名前や住所ではbase(ベイス)の決済サービスの審査が通りません。

なので、まずは正直に住所や名前、電話番号などの連絡先を記入します。

そして決済サービスが通ったあとに偽名で芸名でも、何でも好きな名前に変更しておけばOKです(自己責任で)。

base(ベイス)の契約的にはグレーなやり方ですが、「悪どいこと」ではないので、ひどく怒られることはないでしょう。

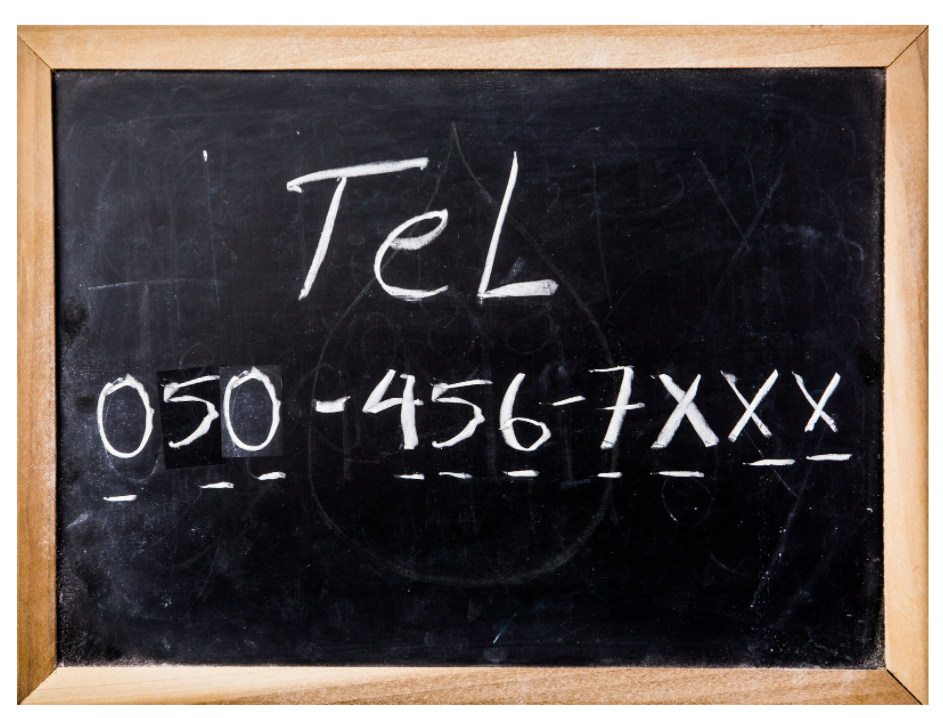

電話番号は無料番号を作る

お客さんからの問い合わせにガチで対応する場合は、個人の携帯番号でも良いです。

でも、「電話は受けたくない。」「公開もしたくない。」なんて場合は、事業用の電話番号を1つ取得しておきましょう。

050から始まるIP電話は、クレジットカードがあれば無料で何個でもつくれます。(※参考:無料で作れる電話番号)

バーチャルオフィスは便利

私自身もバーチャルオフィスを使っていますし、知り合いの税理士さんも使っています。

税理士さんの場合は、住所ではなく電話受付のオプションを使っています。

事業をやっているとお客さん以外の営業電話がけっこうな割合でかかってきます。

これが実にうざい。

税理さんは「余計な電話を取らなくて済むから楽。」と言っていました。

コワーキングスペース

余談になりますが、バーチャルオフィス以外、コワーキングスペースを使う方法もあります。

サービスメニューにドロップイン(一時利用)以外に、月ぎめ(月額〇〇円)のメニューがあるところがほとんどです。

地域や提供事業者によって料金やサービス内容は違います。

試しに、近所のコワーキングスペースの料金を見てみると、月額1万円で住所利用と荷物の受け取りができるって書いてました。

知人女性が個人事業主として開業したんですが、「若い女性の一人暮らしなので、さすがに自宅住所を公開するのは怖いです・・・」ということで、 そのコワーキングスペースを使うことになったわけです。

ちなみに、彼女の連絡先は仕事用専用に作っているケータイ番号です。

固定電話ぽい番号が必要な場合は、無料で作れる電話番号を使うと良いですね。

コワーキングスペースは、都会ほど料金は高くなるので地方の場合はもっと安いサービスが見つけやすくなりますね。

ネットに個人情報を流したくない

バーチャルオフィスを借りたり、電話番号を作ったり、偽名を使ったり。

あまり気乗りしないな・・・

個人情報は載せてもいいけど、検索で出てきたら困る。

そんな場合は2つのやり方があります。

個人情報の画像化

1つ目は、特定商取引法のページをまるまる画像化する方法です。

テキストと画像の違いはわかりますか?(わからない場合はちょっと古い記事ですが「テキストとイメージの違い」をご参照。)

これで、画像に載っている情報はいくら検索しても出てこなくなります。

なぜなら、コンピューターは文字情報は検索対象にできますが、画像はあくまで「なにかの画像」という認識しかできません。

もっと、最近はAIなどが進化して「猿の写真」や「人の顔」などは認識できるようになっています。

でも、画像に載っている文字情報をすべて認識できるようになるには、もう少し時間がかかるでしょう。

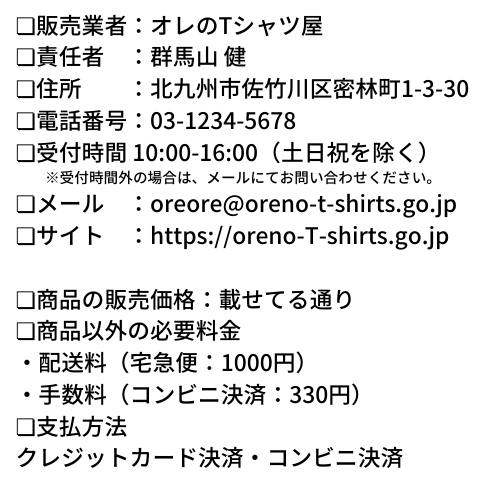

イラストアプリで作る

イラストが描けるアプリを使って特定商取引法の画像を作ります。

こんな感じですね↓(canvaを使いました。)

この画像を保存して、フリーページを1枚作ってそこに載せます。

そして、特定商取引法からリンクを張ります。

ただ、base(ベイス)などのインスタントECは、こういった方法が取れないですね。

ストアーズは知りませんが、安いサービスは細かいところで融通が効かないので困ります。

Shopifyやショップサーブでは、当たり前のようにできますね。

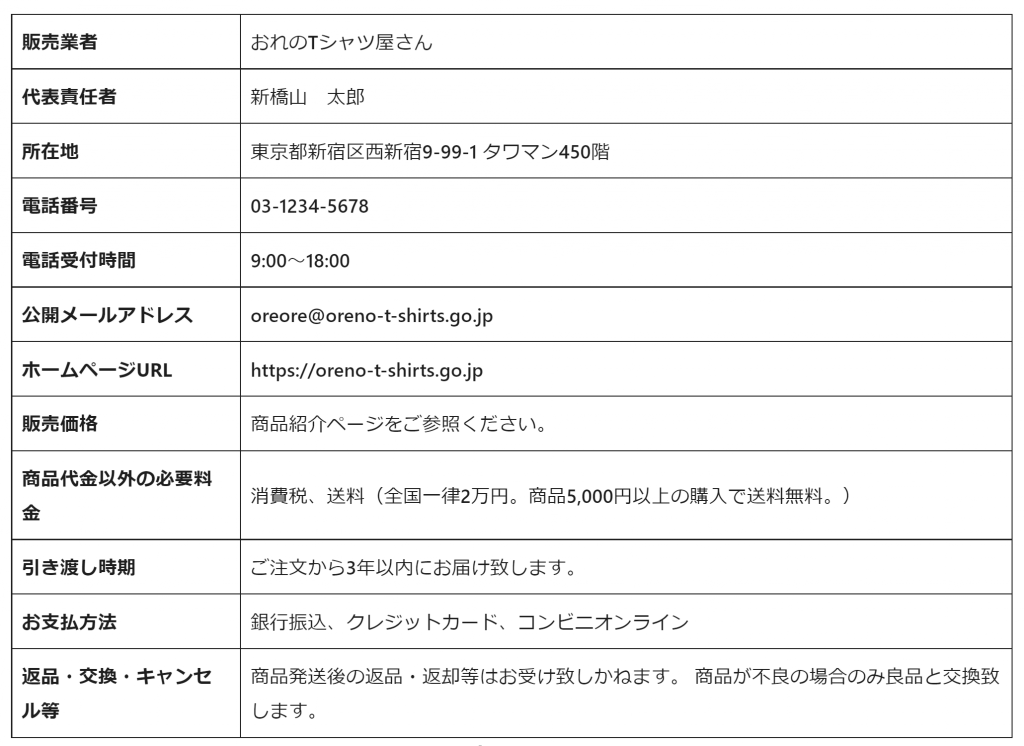

テキスト情報をスクショする

あきらか画像化しているのは抵抗がある。

できれば、まるでテキストで書かれているような画像にしたい。」そんな場合は、スクショ(スクリーン・ショット:画面のコピー)です。

以下の画像は、まるでテキストで書かれているかのように見えますよね。

Windows10のスクショの方法

まずはテキスト情報として特定商取引法法のページを作ります。

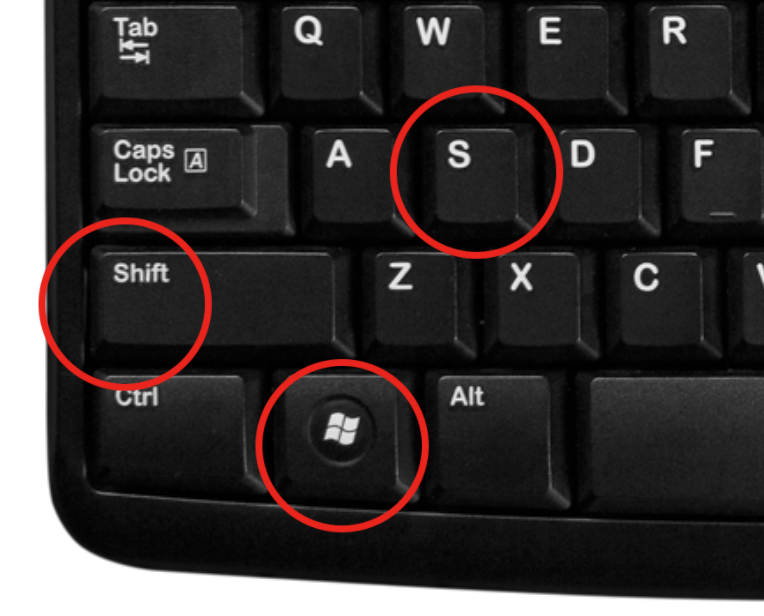

そして、それを画面上に出した状態で、「ウィンドウズキー」+「Shift」+「S」を同時に押します。

すると画面が暗くなって、好きな箇所を選択してスクショできます。

スクショされた画像は、「エクスプローラー」→「pc」→「ピクチャ」→「スクリーンショット」の場所にあるので適当なファイル名に変更して使います。

特定商取引法のページを検索対象にしない

これはショップサーブなど、自作ページが作れる通販開業システムに限ります。

作ったページを検索エンジンに「拾ってくれるな」という設定をする方法です。

具体的には、HTMLのHEADの中に次のコードをコピペします。

<meta name="robots" content="noindex">これだけで、そのページは検索エンジンに登録されない(インデックスされない)状態になります。

画像化が面倒な場合は、簡単に設定できるので便利です。

事業者の情報掲載の意味を知ろう

正確な記憶じゃないんですが、そもそも特定商取引法ができたキッカケについて。

その昔、英会話教材などの強引なキャッチや押し売りの悪徳商法が横行した時期がありました。

当時は、クーリングオフという制度がなかったので、一度契約してしまったら消費者は泣き寝入りをするしかなかったんです。

そこで、国は消費者を守るために、脅されてその場で契約してしまっても「2週間以内なら解約ができる」といったルールを盛り込んだ法律を作ったのです。

それが特定商取引法です。

最近では、2017年12月にこの法律の改正があって、定期購入契約について、支払総額や契約期間などの販売条件を明記することが義務化されました。

これも、つまりは、定期購入を巡って悪徳業者が横行したから、それを取り締まるために改正が行われたのです。

以上からわかるようにも、特定商取引法は、そもそも悪いやつを野放しにしないための法律であって、事業をするなら「住所や本名を公開しなさい」と命令することが目的の法律ではないんです。

だから、あなたが悪徳でなければ、正直、この法律はあまり関係がないのです。

もっと言えば、真面目にビジネスしている人にとっては、どーでも良い法律です(一応一通り知っておかないといけないけど)。

資料(1)「テキスト」と「画像」の違い

「テキスト」とは、キーボードを打って画面に直接入力できる文字や記号のことです。

メールで書いている時の文字が「テキスト」で、メールの中に入れる絵文字やLINEのスタンプなどが画像だと例えるとわかりやすいでしょう。

コピペできるのがテキスト。

コピペできないのが画像。

というふにおぼえても良いでしょう。

山田太郎(これはテキストです)

テキストはネットの「情報」として流れますが画像情報は今のところ流れません。

流れないというと、語弊(ごへい)があるのですが、画像情報は検索しても出てきにくいのです。

これは、コンピューターがテキストはデータと認識できるけど、画像はその中身が何であれ「画像」としか認識できないからです。

資料(2) 副業で偽名はOKかNGか

サービス業で1日に何十人ものお客さんに名刺を渡す友人君。

名前は、佐藤山 登(例)

なんどか仕事で絡んだことがあって名刺をもらったことがあります。

そこには、「佐藤山 降」と書いているじゃないですか。

「なにこれ!?」と聞いたことがあります。

すると友人君は「名刺何千枚も配るでしょ。捨てる人もいるわけじゃないですか。本名の名刺が道路に捨てられてたら嫌じゃないですか。」という理由でした。

名刺の住所は会社のものになっているので個人の連絡先が拡散することはないですが、やはり、本名が書かれた名刺が捨てられるって残念ですからね。

気持ちはわかります。

資料(3) 匿名の時代から信頼性の時代へ

インターネットは匿名の文化です。

それゆえ、匿名が書いた情報の信憑性や真偽のほどはユーザー側でチェックしないといけません。

検索エンジンの事情として、サイトの信頼性の高さが検索エンジンのランキングに影響する時代になってきています。

つまり、ネットショップをやっていても偽名や架空の住所を載せていたりすると、販売サイト自体の評価が下がるような時代になりつつあります。

これは、Googleなど検索エンジンが、ネット検索をするユーザーに対してより正確で信頼性のある情報を提供したいという考えからです。

今はまだ、そこまで厳密な判断はなされていないので偽名だろうが芸名だろうが、適当な情報でネット販売ができます。

でも、今後は確実に、正確な情報を掲載しないとGoogleの評価は下がってくるものと思われます。

資料(4) ヤフーショッピングはモロ出し

無料で出店できるヤフーショッピングです。

特定商取引法のページは自由に編集できたのですが、それとは別に「運営会社情報」が、いつのまにか公開されていました。

これは申込時の会社情報です。

私の場合は、法人なので法人代表名の本名をモロに公開されてしまいました。

ただ、検索にはひっかからないよう配慮(no-index)してくれているようで、本名を検索しても出てこないのは、ちょっとだけ安心しました。