在庫を持つとは、商品を自分の管理下に置くということです。

自宅内であれ、営業倉庫のような発送代行をしてくれる業者であれ、自分で買い取り仕入れをしたり数量を管理したりシます。

逆に在庫を持たないのは、文字通り在庫は自分の管理下にありません。

在庫を持つのが良いのか、持たないのが良いのかは一概には言えませんが、ショップの運営スタイル諸々の条件を考慮しながらきめると良いでしょう。

ここでは、在庫を持たないネットショップをやる方法を中心にネットショップの在庫問題を語りたいと思います。

※このページの内容をパクった素人ライターの記事が多数出回っているようです(オリジナルは2005年)。別にかまいませんが!w

在庫を持たないネットショップのしくみ

まずは初級のお話。

在庫を持たないネットショップのしくみについて。

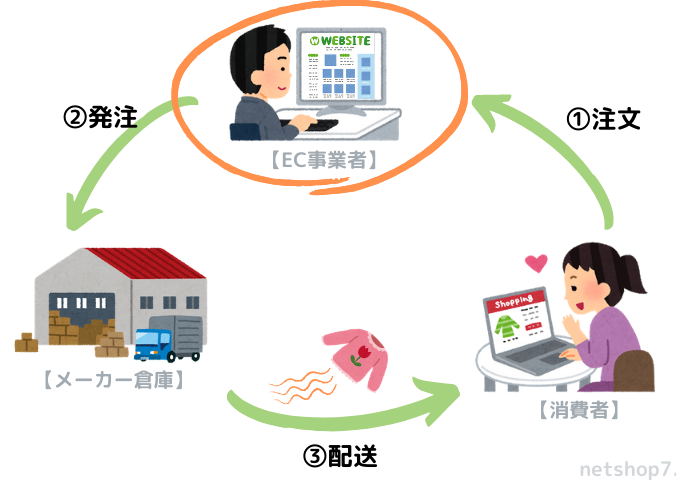

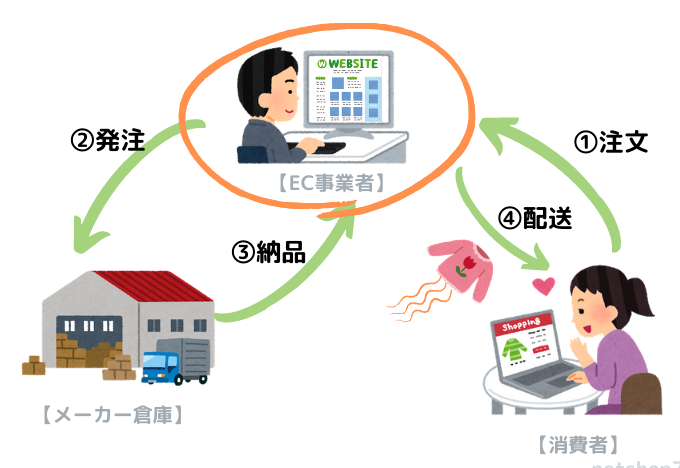

図のように、一般のお客さんは「ネットショップに」注文を出します。

注文を受けたネットショップは、「メーカーや問屋に」発注をします。

メーカーや問屋は「購入客に」商品をお届けします。

とてもシンプルですよね。

アマゾンや楽天に出店しているEC事業者の多くも、このように在庫を持たずにお店を運営しています。

もちろん、中には当店もそうですが、在庫をもって販売するネットショップもあります。

資格不要!誰でも始められる無在庫ネット販売

「ネットショップって企業とかでないとやっちゃだめなの?」という質問があります。

そんなワケありません。

在庫を持たずにネットショップをもって販売しているのは企業にとどまらず、サラリーマンの副業や主婦、(こっそり秘密で)学生や公務員などもやっています。

ネットショップは見ても使っても、誰が運営しているかわかりませんからね。

昔、同業者のECサイトが「実は大学生が運営している。」という裏話を聞いてびっくりしたこともありました。(親が経営している会社の商品を販売していた。)

一部、化粧品やお酒、お惣菜などの手作り食品などは保健所や各省庁などの許可などが必要な場合もあります。

でも、雑貨や家具、事務用品などメーカーが作った商品(「型番商品」という)は、誰が販売しても構いません。

資格も許可も認可も一切不要です。

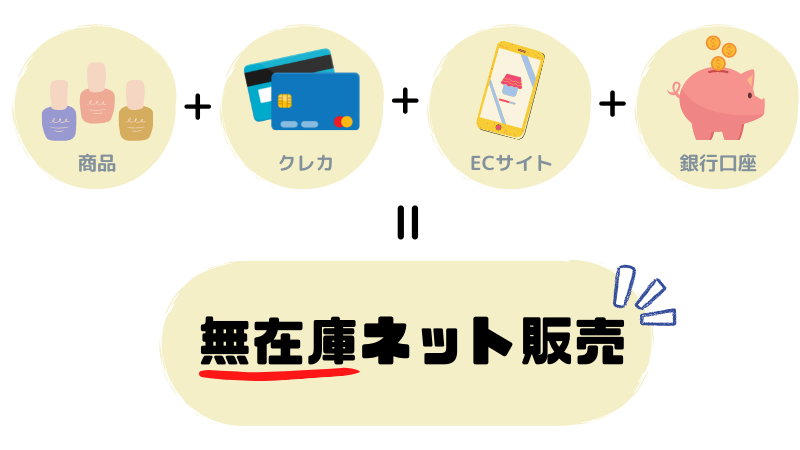

無在庫ネット販売を始めるために必要な4つのモノ

今はスマホ1台あれば、ほぼほぼネットショップの運営が可能です。(できればパソコンが使えるほうが良い。)

「私も無在庫のネットショップを始めたい!」という場合、4つのモノが必要になってきます。

1つ目は、商品。当然ですね。売るものないのにネットショップを持っても仕方がありませんからね。商品は仕入れてもいいし、自分でオリジナル商品をつくってもいい。(参考:オリジナル商品の作り方)

売れるモノならなんでもアリの世界です。

2つ目は、ネットショップ。これは自分で作る必要はなく、ネット販売ができるWEBアプリを借ります。(参考:ネットショップは絶対に作るな!)

3つ目は、クレジットカード。ネット販売用のWEBアプリ(無料・有料問わず)を借りるときはクレジットカードが必要です。

最近は仕入れもクレジットカードが使えるようになったので、ネット販売にクレジットカードはマストです。

4つ目は、銀行口座。商品代金を入金してもらうための口座です。口座名が「ワカヤマダ ノボル」とか個人名義の口座でも一切問題ありません。

ただし、プライベートとは分けておくほうが無難です。

在庫を持たないネット販売方法4パターン

在庫を持たずにネット販売を始める場合の仕入先としては3パターンあります。

トップセラー

「副業でネットショップ」と言えば、在庫を持たずに始めたい人が多いのが実情。

昼間は本業があるために、「在庫を自宅に持っていると発送がなかなかできない。」といった問題に直面します。

そんな副業派にお気軽すぎてバカウケなのがトップセラー。

トップセラーは有名すぎるので簡単な紹介にとどめます。

「株式会社もしも」が運営するネット卸です。

トップセラーだけを使って1人で月商4000万を売る強者もいます(九州の田舎)。

「(株)もしも」が在庫を持ってお客様に直送する場合もあれば、トップセラーにメーカーとして参加している企業が自社からお客様に直送する場合もあります。

いずれにせよ、販売者は在庫を一切持たなくて良いのが最大の特徴です。

商品データを元にネットショップを作り、注文が入ったときに仕入れをする(と言ってもデータ上だけでの話)ので初期仕入れの費用もかかりません。

取引申込書とか、そういった面倒な手続きもありません。アフィリエイトよりも報酬率が良いので、1円2円のアフィリより、何千円、何万円とガッツリやりたい人向けです。

ネット仕入れサイトの活用

2つ目はネット仕入れサイトを利用する方法。

NETSEA(ネッシー)が一番有名な仕入れサイトです。

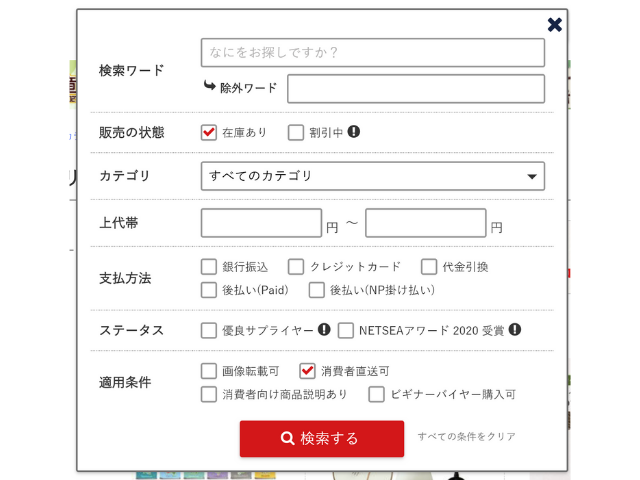

会員登録は無料です(「個人事業主」を名乗れば誰でも会員になれます。審査等なし。)登録したならば、「消費者直送可」と提示している企業を探します。

100万点以上の商品が出てきます。

それらは、ネットで注文を受けたなら、それぞれの企業が「消費者に直送してくれる。」という商品です。

ですから、ネットショップを持って商品を展示、注文が入ったら取引している企業に、「これ、消費者に送ってね。」と指示を出します。

スーパーデリバリーという仕入れサイトも有名です。

こちらは月額2000円の会員制です。しかも、会員になるためには審査があり、それにパスして初めて仕入れができます。

私も会員になっていますが、いい商品がそろっていて、なかなか使い勝手の良い仕入れサイトです。

その他のWEB仕入れサイト一覧も参考にしてください。

ネットで見つからない仕入れ先

3つ目は、ネット検索をしても簡単に見つからない企業です。

そういった企業も、お客さんに直送してくれている場合があります。

私のネットショップの仕入先は数十社ありますが、どこも直送可なのですが、その企業を探そうと思ってもなかなかヒットしません。

なぜなら、それらの企業はすでに多くの取引先を持っていて卸先には困っていないです。

だから、仕入れサイトを作るどころかホームページもしょぼい状態です。

しょぼいホームページを見ると、「えっ?この企業、営業しているの?」と不安になるくらいです。

でも、そういった企業に限って、めちゃくちゃ良い商品を持っていたりします。

発送代行を利用

今まで自社に在庫をストックしていたが、手狭になってきたから発送代行を利用して在庫を持たないビジネスに変更する場合もあります。

「発送代行」と言ったり「営業倉庫」「物流倉庫」などいろいろな言葉が使われています。

上記のパターンと違うのは、いったん仕入れるということです。

ただ、「在庫を置くスペースは自社ではなく契約している倉庫」ということです。

物流倉庫一括.jpをみるとわかりますが、この物流倉庫ビジネスもかなりの規模で行われています。

このサイトに載っていない小さな業者も数多く存在します。アマゾンもそのひとつです(FBA)

発送代行業を使う場合は、当然、保管料やら代行手数料がかかってくるので利益を圧迫しない業者を選択するために相見積もりなどを取ります。

良い業者が見つかり在庫をまかせることができると、晴れ無在庫ネット販売が可能になります。

直送をイヤがるメーカーは狙い目

ちょっと中級レベルの無在庫ネット販売の手法です。(初心者には無理なので中級以上の方はご参考まで。)

基本消費者に直送していないメーカーも交渉次第では直送してくれます。

直送していない理由は、「これまで個人に送ったことがないから。」とか「個人に直送するとクレームやなんやらがあると対応できない。」など。

じゃ、「個人にも送りましょうよ。クレームはこちらで対応しますから。」という交渉を持ちかければ、首を縦にふってくれることもあります。

実務レベルの話としては、送り状の送り主に「お店の情報」を印字してもらうということです。

ほとんどの企業は対応できると思います。

送り主の情報を「ネット販売店」にすることでクレームは全部お店側にきて、メーカー側にいくことはないのでメーカーも安心です。

実際問題、よっぽど変な商品でないかぎりクレームなんてありません。

「瞬間在庫」は意外にオススメ

瞬間的に持って販売する方法があります。

これは、「直送不可」の企業との取引において使える手法です。

とりあえず「株の空売り」じゃないですが、ネットショップに商品を公開します。このとき在庫は持っていません。

商品の注文が入ったときに、メーカーに在庫確認して「有り」ならば注文を確定させます。

そして、すぐに発注して瞬間的に自社に在庫をします。

二度手間になって、送料が二重にかかることにはなりますが単価の高い商品の場合は、この瞬間在庫テクニックは全然アリだと思います。

例えば、上代1万円の商品(仕入れは50%)。

つまり、売れたら5000円の利益です。

でも、この商品を仕入れるためには800円の送料。さらに、お客さんに送るために1200円の送料。

売れたなら利益は5000円ですが、送料で2000円かかって結果3000円の利益。

「これでも良し」としているので、ちょっと手間がかかりますが、このような販売手法をやっています。

もっとも、オフィスは超狭いので大型商品等は扱えませんが、80サイズ~150サイズくらいの商品は、この瞬間在庫スタイルで販売しています。

在庫を持つメリット・デメリット

かつて先輩から「在庫は持っておけ。在庫を持っているのは強いからな。」なんて聞かされました。

その理由については詳しく聞いてなかったのですが、「在庫を持っていれば売り逃すことがなく確実に金にできるから。」くらいの理由だったと思います。

ま、これは「自社内に持っておけ」ってわけじゃないですけどね。

在庫を持つメリットは先輩が言うように「売り逃さずきっちりに金に変えることができる」というのはあると思います。「機会損失をなくす」という意味ですね。

「この商品の裏側はどのようになっていますか?」なんて問い合わせがあったとき、在庫を手元に持っていれば即座に写真付きで回答できるのに対し、在庫を持っていないとメーカーに問い合わせしなければいけません。

メーカーが忙しく回答がなかなか返ってこないなんてこともあり、問い合わせもスムーズに返せなかったり、売り逃してしまったり、ということも起こります。

買う気満々の問い合わせ対応が送れるのは売り逃しにつながりますから、そういう意味で在庫を手元に持っておくのはメリットとして働くでしょう。

また、会計上でも多少メリットがでることもあるかもしれません。

例えば、利益が出すぎた場合、不良在庫などを宣伝広告費(オマケや粗品)などとしてお客さんにばら撒けば、合法的に利益を圧縮することができます。

在庫を持っていなければ、在庫を使った節税方法はできないことになります。

在庫を持たないメリット・デメリット

在庫を持たない最大のメリットは、当たり前ですがストックする場所がいらない点。

オフィスも不要。

商品の発送業務、棚卸し、発注業務、商品の撮影業務、写真の編集作業などからも開放されるのもメリットのひとつ。

働き方としても、いつでもどこでも好きなときに働けるノマドワーカーになれるので理想的。

デメリットとしては、自分の取扱商品を肉眼で見ることがほとんどないので、お客様からの問い合わせに、リアリティーを持って即座に回答できない点。

例えば、「こちらの商品の表面の質感はどんな感じでしょうか。テカってる感じでしょうか。マットな感じでしょうか?」など。

また、多くの業務を発送をしてくれるメーカー側におまかせすることになるので、一般的にはその分仕入れ価格が上がってしまいます。

つまり、在庫を買い取ってストックして販売するのに比べ得られる利益は少なくなります。利益をとるのか働き方や効率をとるのか、という話になりそうです。

いわゆる「買い取り(自社に在庫を持つ)」ときのほうが仕入れ値は安い傾向があります。